Helden-Epos für Britannien: ‚Die dunkelste Stunde‘ von Joe Wright***

London im Mai 1940. Winston Churchill wird – eher als Außenseiter oder Zwischenlösung – zum englichen Premierminister ernannt. Seine Vorgänger Chamberlain und Halifax erhoffen sich, durch Friedensverhandlungen mit Hitler eine Niederlage Englands zu verhindern. Zur gleichen Zeit sind Teile der britischen Armée in Calais und Dünnkirchen von den vorwärtsdrängenden deutschen Truppen eingekreist. Churchill gelingt es unter Aufgabe einiger Bataillone, den Großteil der Soldaten durch Schiffe und Boote nach England heimzuholen. Verhandlungen mit Hitler lehnt er – nach starken Selbstzweiflen – ab und schwört die Briten auf Widerstand ein, auch wenn dieser „Blut, Schweiß und Tränen“ kosten wird.

London im Mai 1940. Winston Churchill wird – eher als Außenseiter oder Zwischenlösung – zum englichen Premierminister ernannt. Seine Vorgänger Chamberlain und Halifax erhoffen sich, durch Friedensverhandlungen mit Hitler eine Niederlage Englands zu verhindern. Zur gleichen Zeit sind Teile der britischen Armée in Calais und Dünnkirchen von den vorwärtsdrängenden deutschen Truppen eingekreist. Churchill gelingt es unter Aufgabe einiger Bataillone, den Großteil der Soldaten durch Schiffe und Boote nach England heimzuholen. Verhandlungen mit Hitler lehnt er – nach starken Selbstzweiflen – ab und schwört die Briten auf Widerstand ein, auch wenn dieser „Blut, Schweiß und Tränen“ kosten wird.

Diese politisch brisanten Tage verwandelt der von Joe Wright spannend inszenierte (und elegant ausgestattete) Film in ein gefühlsträchtiges Drama. Er konzentriert sich dabei auf die heftigen Auseinandersetzungen zwischen zwei diametralen Handlungsweisen: entweder diplomatisches Verhandeln mit den Nazis (Chamberlain) oder patriotischer Widerstand ohne Kompromiß (Churchill). Entsprechend den Gesetzen des Unterhaltungs-Films muß das politische Geschehen vereinfacht und zugespitzt werden – manchmal bis zur Oberfächlichkeit. Die Figur Churchills steht dabei im Mittelpunkt, alle anderen sind nur (gut gespielte) Stichwortgeber: Gary Oldmann – pächtig ausstaffiert von Kostüm- und Maskenbildner – verkörpert diesen barocken Einzelgänger Churchill sehr wuchtig und überzeugend: ob als muffiger Ehemann, poltender Politiker (im Kabinett) oder überzeugender Redner. (im Parlament). Gary Oldman wurde deshalb für den diesjährigen Oscar nominiert.

Doch auch er kann nicht verhindern, daß der durchaus attraktiv inszenierte Film im Laufe seiner 125 Minuten immer mehr zum allzu pathosgeladenen Heldenepos und patriotischem Kino-Drama mutiert.

Ob sich hier aktuelle Auswirkungen des Brexit dokumentieren?

Poster/ Verleih: Universal Pictures Germany

zu sehen: Casablanca; CinemaxX Potsdamer Platz; Titania Palast; Cosima; Eva-Lichtspiele; Filmkunst 66; Filmtheater am Friedrichshain; Kino in der Kulturbrauerei; Colosseum; CineStar Sony Center (OV); Deiphi LUX (OmU); Hackesche Höfe Kino (OmU); Rollberg (OmU)

London in den 1950er Jahren. Der Modeschöpfer Raynolds Woodcock ist Star dieser Luxus-Branche, er entwirft Kleider für Adlige, Mitglieder der königlichen Famile und Superreiche. Ein nicht mehr ganz junger, eingefleischter Junggeselle, überaus selbstbewußt und exzentrisch, der schon beim Frühstück auf seinem Zeichen-Block Roben entwirft und dabei absolute Ruhe von allen Anwesenden einfordert – schon das Kratzen eines Buttermessers auf dem Toastbrot bringt in außer Fassung. In einem Landgasthaus entdeckt er in der jungen Kellnerin Alma seine neue Muse, die er nicht ins Bett, sondern in sein Atelier schleppt, um an ihr und durch ihre Ausstrahlung neue Kreationen auszutüffteln. Natürlich wird aus den beiden gegensätzliche Naturen bald ein Liebes-, und wenig später ein Ehe-Paar. All dies geschieht unter den strengen Augen von Raymonds Schwester Cyril, die die Geschäfte führt und mit ihm in dem pompösen Londoner Haus lebt, das im Paterre die Besucher – und Vorführräume, darüber die private Wohnung und – ganz oben unterm Dach – Atelier und Näh-Räume für die fleißigen Arbeits-Frauen umfaßt. Doch auch als Ehemann besteht der Modezar auf seiner Selbstbezogenheit und seinen speziellen Eigenwilligkeiten – so reagiert er beispielsweise auf ein von Alma als Überraschung arrangiertes Abendessen mit scharfer Ablehnung und brutal-verletzenden Anschuldigungen ihr gegenüber. Die Verbindung von Künstler und Muse zeigt Risse. Doch Alma erweist sich auch in der ihr neuen Umgebung von Londons reichen „Upper Class“ als klug und lernfähig – und nutzt ein „altes“ Mittel, um die Beziehung zwischen Raymonds und ihr in den Griff zu bekommen…

London in den 1950er Jahren. Der Modeschöpfer Raynolds Woodcock ist Star dieser Luxus-Branche, er entwirft Kleider für Adlige, Mitglieder der königlichen Famile und Superreiche. Ein nicht mehr ganz junger, eingefleischter Junggeselle, überaus selbstbewußt und exzentrisch, der schon beim Frühstück auf seinem Zeichen-Block Roben entwirft und dabei absolute Ruhe von allen Anwesenden einfordert – schon das Kratzen eines Buttermessers auf dem Toastbrot bringt in außer Fassung. In einem Landgasthaus entdeckt er in der jungen Kellnerin Alma seine neue Muse, die er nicht ins Bett, sondern in sein Atelier schleppt, um an ihr und durch ihre Ausstrahlung neue Kreationen auszutüffteln. Natürlich wird aus den beiden gegensätzliche Naturen bald ein Liebes-, und wenig später ein Ehe-Paar. All dies geschieht unter den strengen Augen von Raymonds Schwester Cyril, die die Geschäfte führt und mit ihm in dem pompösen Londoner Haus lebt, das im Paterre die Besucher – und Vorführräume, darüber die private Wohnung und – ganz oben unterm Dach – Atelier und Näh-Räume für die fleißigen Arbeits-Frauen umfaßt. Doch auch als Ehemann besteht der Modezar auf seiner Selbstbezogenheit und seinen speziellen Eigenwilligkeiten – so reagiert er beispielsweise auf ein von Alma als Überraschung arrangiertes Abendessen mit scharfer Ablehnung und brutal-verletzenden Anschuldigungen ihr gegenüber. Die Verbindung von Künstler und Muse zeigt Risse. Doch Alma erweist sich auch in der ihr neuen Umgebung von Londons reichen „Upper Class“ als klug und lernfähig – und nutzt ein „altes“ Mittel, um die Beziehung zwischen Raymonds und ihr in den Griff zu bekommen… Ebbing: eine fiktive, aber typische amerikanische Kleinstadt im Mittelwesten. Die ältere, kratzbürstige Mildred Hayes kocht vor Wut: fast ein Jahr ist es her, daß ihre Tochter vergewaltigt und ermordet wurde und noch immer hat die Polizei keinen Täter ausfindig gemacht. Sie entschließt sich zu einem außergewöhnlichen Mittel. Auf drei großen, hintereianderstehenden Plakatwänden an einer Zufahrtsstraße klagt sie an: „Im Sterben vergewaltigt“ – „Immer noch keine Festnahme“ – „Wie kommt’s Chief Willoughby?“.

Ebbing: eine fiktive, aber typische amerikanische Kleinstadt im Mittelwesten. Die ältere, kratzbürstige Mildred Hayes kocht vor Wut: fast ein Jahr ist es her, daß ihre Tochter vergewaltigt und ermordet wurde und noch immer hat die Polizei keinen Täter ausfindig gemacht. Sie entschließt sich zu einem außergewöhnlichen Mittel. Auf drei großen, hintereianderstehenden Plakatwänden an einer Zufahrtsstraße klagt sie an: „Im Sterben vergewaltigt“ – „Immer noch keine Festnahme“ – „Wie kommt’s Chief Willoughby?“. Katja Sekerci’s Mann ist Türke und betreibt nach seiner Haftentlassung – verurteilt wegen Drogenhandel – ein kleines Büro für Steuerberatung und Übersetzungen in einem Szenenviertel von Hamburg. Dort tötet ihn und seinen kleinen Sohn ein Nagelbomben-Anschlag. Obwohl die Polizei zunächst erfolglos in unterschiedlichen Richtungen ermittelt, vermutet Katja, die kurze Zeit vor der Explosion eine ihr unbekannte junge Frau mit einem Fahrad vor dem Büro beobachtet hat, daß Nazis hinter dem Anschlag stecken. Der Verdacht bestätigt sich einige Zeit später, doch in der Gerichtsverhandlung wird das angeklagte junge Nazi-Paar aus Mangel an eindeutigen Beweisen freigesprochen. Verbittert spürt Katja das Paar an einem winterlich-verlassenem Strand in Griechenland auf und bastelt nun ihrerseits eine Nagelbombe…

Katja Sekerci’s Mann ist Türke und betreibt nach seiner Haftentlassung – verurteilt wegen Drogenhandel – ein kleines Büro für Steuerberatung und Übersetzungen in einem Szenenviertel von Hamburg. Dort tötet ihn und seinen kleinen Sohn ein Nagelbomben-Anschlag. Obwohl die Polizei zunächst erfolglos in unterschiedlichen Richtungen ermittelt, vermutet Katja, die kurze Zeit vor der Explosion eine ihr unbekannte junge Frau mit einem Fahrad vor dem Büro beobachtet hat, daß Nazis hinter dem Anschlag stecken. Der Verdacht bestätigt sich einige Zeit später, doch in der Gerichtsverhandlung wird das angeklagte junge Nazi-Paar aus Mangel an eindeutigen Beweisen freigesprochen. Verbittert spürt Katja das Paar an einem winterlich-verlassenem Strand in Griechenland auf und bastelt nun ihrerseits eine Nagelbombe… Rassenunruhen in der Innenstadt von Detroit im Juli 1967. Der Film von Star-Regisseurin Kathryn Bigelow und ihrem Drehbuchautor und Rechercheur Mark Boal zeigt zu Beginn eine rassante Bilderfolge aus Straßenschlachten zwichen aufgebrachten Schwarzen und der Polizei, brennenden Gebäuden und wilden Plünderungs-Orgien, raffiniert gemixt aus Dokumentar-Material und inszenierten Szenen. Allmählich schälen sich einzelne Personen aus dem allgemeinen Durcheinander heraus: Menschen, die sich später zufällig im etwas schäbigen „Algier Motel“ wiederbegegnen. Auf die Ereignisse in diesem Motel in der Nacht vom 25.Juli konzentriert sich dann der Film in einer Art Kammerspiel und zeigt wie dieses Haus von der Polizei gestürmt wird – ausgelöst durch einen im Jux abgegebenen Schuß aus einer Spielzeugpistole. Auf brutalste Weise sucht die Polizei nach den vermuteten Waffen, verhört und erniedrigt dabei die wenigen, zufälligen Gäste des Motels, die bis auf zwei junge, weiße Touistinnen alles schwarze Männer sind. Die durch die Straßen-Unruhen verunsicherten Polizisten, angeführt von einen rechtslastig-sturen Serganten, schrecken bei ihrer Überprüfung der einzelnen Gäste weder vor Schlägen noch vor der Drohung mit Erschießen zurück. Die Situation eskaliert, am Ende der Nacht sind drei Schwarze tot. Als Epilog zeigt der Film die spätere Gerichtsverhandlung über diese skandalösen Ereignisse im Algier Motel, wobei – zum Entsetzen der Schwarzen – alle weißen Polizisten freigesprochen werden.

Rassenunruhen in der Innenstadt von Detroit im Juli 1967. Der Film von Star-Regisseurin Kathryn Bigelow und ihrem Drehbuchautor und Rechercheur Mark Boal zeigt zu Beginn eine rassante Bilderfolge aus Straßenschlachten zwichen aufgebrachten Schwarzen und der Polizei, brennenden Gebäuden und wilden Plünderungs-Orgien, raffiniert gemixt aus Dokumentar-Material und inszenierten Szenen. Allmählich schälen sich einzelne Personen aus dem allgemeinen Durcheinander heraus: Menschen, die sich später zufällig im etwas schäbigen „Algier Motel“ wiederbegegnen. Auf die Ereignisse in diesem Motel in der Nacht vom 25.Juli konzentriert sich dann der Film in einer Art Kammerspiel und zeigt wie dieses Haus von der Polizei gestürmt wird – ausgelöst durch einen im Jux abgegebenen Schuß aus einer Spielzeugpistole. Auf brutalste Weise sucht die Polizei nach den vermuteten Waffen, verhört und erniedrigt dabei die wenigen, zufälligen Gäste des Motels, die bis auf zwei junge, weiße Touistinnen alles schwarze Männer sind. Die durch die Straßen-Unruhen verunsicherten Polizisten, angeführt von einen rechtslastig-sturen Serganten, schrecken bei ihrer Überprüfung der einzelnen Gäste weder vor Schlägen noch vor der Drohung mit Erschießen zurück. Die Situation eskaliert, am Ende der Nacht sind drei Schwarze tot. Als Epilog zeigt der Film die spätere Gerichtsverhandlung über diese skandalösen Ereignisse im Algier Motel, wobei – zum Entsetzen der Schwarzen – alle weißen Polizisten freigesprochen werden. Die Familie Laurent betreibt ein erfolgreiches Bauunternehmen im nordfranzösischen Calais. Nachdem der alte Patriarch Georges (Jean-Louis Tritignant) sich zurückgezogen hat, leitet Tochter Anne (Isabel Huppert) die Geschäfte. Vergeblich versucht sie allerdings ihren Sohn Pierre (Franz Rogowski) zum Mit-Manager heranzuziehen – er erweist sich jedoch als unfähig. In der großen, herrschaftlichen Villa der Laurents leben auch Annes Bruder Thomas (Mathieu Kassowitz), Arzt im Krankenhaus, und seine junge Frau Anais (Laura Verlinden) samt Baby Paul. Neu in diese Familie kommt nun Eve (Fantine Harduin), die 12jährige Tochter aus Thomas erster Ehe, die bisher bei ihrer Mutter in Südfrankreich lebte (warum diese Mutter ins Krankenhaus kam und dort starb bleibt unklar – Selbstmord, Vergiftung?). Doch Eve fühlt sich im neuen Heim einsam und verlassen, zu ihrem Vater, der sich seinerseits nur halbherzig um sie bemüht, findet sie kein inneres Verhältnis. Zumal sie entdeckt, daß der eine seltsam-sexuelle Beziehung zu einer anderen Frau, einer Musikerin, hat. Doch eine Katastrophe erschüttert das konventionell-fassadenhafte Familienleben mit seinen steifen, gemeinsamen Mahlzeiten als Großvater Georges einen Selbstmordversuch mit seinem Auto unternimmt – der aber mißlingt und ihn gelähmt in den Rollstuhl verbannt. Doch Georges gibt nicht auf, sucht nach weiteren Möglichkeiten, sich umzubringen, wobei er nicht nur seinen Friseur um Hilfe bittet, sondern auch auf den Straßen von Calais herumlaufende schwarze Flüchtlinge und – als alle ablehnen – seine Enkelin Eve. Die ihn dann während der großen Familienfeier zu Annes später Verlobung (mit einem englischen Banker-Anwalt) in einem feudalen Restaurant am Meer hilft, mit dem Rollstuhl über eine abschüssige Rampe ins offene Meer zu fahren. Wobei sie dieses Geschehen so naiv wie kaltherzig in einem Smartphon-Clip festhält, wähernd die herbei stürtzenden Geschwister Anne und Thomas ihren Vater zu retten versuchen.

Die Familie Laurent betreibt ein erfolgreiches Bauunternehmen im nordfranzösischen Calais. Nachdem der alte Patriarch Georges (Jean-Louis Tritignant) sich zurückgezogen hat, leitet Tochter Anne (Isabel Huppert) die Geschäfte. Vergeblich versucht sie allerdings ihren Sohn Pierre (Franz Rogowski) zum Mit-Manager heranzuziehen – er erweist sich jedoch als unfähig. In der großen, herrschaftlichen Villa der Laurents leben auch Annes Bruder Thomas (Mathieu Kassowitz), Arzt im Krankenhaus, und seine junge Frau Anais (Laura Verlinden) samt Baby Paul. Neu in diese Familie kommt nun Eve (Fantine Harduin), die 12jährige Tochter aus Thomas erster Ehe, die bisher bei ihrer Mutter in Südfrankreich lebte (warum diese Mutter ins Krankenhaus kam und dort starb bleibt unklar – Selbstmord, Vergiftung?). Doch Eve fühlt sich im neuen Heim einsam und verlassen, zu ihrem Vater, der sich seinerseits nur halbherzig um sie bemüht, findet sie kein inneres Verhältnis. Zumal sie entdeckt, daß der eine seltsam-sexuelle Beziehung zu einer anderen Frau, einer Musikerin, hat. Doch eine Katastrophe erschüttert das konventionell-fassadenhafte Familienleben mit seinen steifen, gemeinsamen Mahlzeiten als Großvater Georges einen Selbstmordversuch mit seinem Auto unternimmt – der aber mißlingt und ihn gelähmt in den Rollstuhl verbannt. Doch Georges gibt nicht auf, sucht nach weiteren Möglichkeiten, sich umzubringen, wobei er nicht nur seinen Friseur um Hilfe bittet, sondern auch auf den Straßen von Calais herumlaufende schwarze Flüchtlinge und – als alle ablehnen – seine Enkelin Eve. Die ihn dann während der großen Familienfeier zu Annes später Verlobung (mit einem englischen Banker-Anwalt) in einem feudalen Restaurant am Meer hilft, mit dem Rollstuhl über eine abschüssige Rampe ins offene Meer zu fahren. Wobei sie dieses Geschehen so naiv wie kaltherzig in einem Smartphon-Clip festhält, wähernd die herbei stürtzenden Geschwister Anne und Thomas ihren Vater zu retten versuchen. Vor einen Museum für zeitgenössische Kunst in Stockholm wird eine alte Reiterstatue vom Sockel gehoben und entsorgt. Die Stelle wird anschließend durch neue Pflastersteine und ein etwa 4 mal 4 Meter großes Quadrat aus weißen Neon-Röhren markiert: als „The Square“ bezeichnet und als symbolischer Schutzraum vom Künstler gedacht. Verantwortlich dafür ist Christian, der stadtbekannte Chef-Kurator des Museums, ein alerter Intelektueller um die 40 und allein-erziehender Vater zweier halbwüchsiger Töchter. Kurz darauf wird er am hellichten Tag duch einen geschickt inszenierten Trickbetrüger-Überfall seines Smartphones und seiner Brieftasche beraubt. Mit Hilfe einer App können er und sein Assistent Michael das gestolene Smartphon orten und zwar im Hochhaus eines nicht gut beleumdeten Stadtviertels. Mehr aus einem spielerischen Impuls als klarer Überlegung heraus, steckt er in jeden Wohnung-Briefkasten dieses Hauses einen anonymen Drohbrief. Er erhält dadurch zwar die geklaute Brieftasche und das Smatphone zurück, holt sich andererseits aber viel Ärger damit ein. Ein ausländisch aussehender Junge erscheint und fordert lautstark und öffentlich, daß Christian sich bei seinen Eltern für die falsche Anschuldigung duch den anonymen Brief entschuldige.

Vor einen Museum für zeitgenössische Kunst in Stockholm wird eine alte Reiterstatue vom Sockel gehoben und entsorgt. Die Stelle wird anschließend durch neue Pflastersteine und ein etwa 4 mal 4 Meter großes Quadrat aus weißen Neon-Röhren markiert: als „The Square“ bezeichnet und als symbolischer Schutzraum vom Künstler gedacht. Verantwortlich dafür ist Christian, der stadtbekannte Chef-Kurator des Museums, ein alerter Intelektueller um die 40 und allein-erziehender Vater zweier halbwüchsiger Töchter. Kurz darauf wird er am hellichten Tag duch einen geschickt inszenierten Trickbetrüger-Überfall seines Smartphones und seiner Brieftasche beraubt. Mit Hilfe einer App können er und sein Assistent Michael das gestolene Smartphon orten und zwar im Hochhaus eines nicht gut beleumdeten Stadtviertels. Mehr aus einem spielerischen Impuls als klarer Überlegung heraus, steckt er in jeden Wohnung-Briefkasten dieses Hauses einen anonymen Drohbrief. Er erhält dadurch zwar die geklaute Brieftasche und das Smatphone zurück, holt sich andererseits aber viel Ärger damit ein. Ein ausländisch aussehender Junge erscheint und fordert lautstark und öffentlich, daß Christian sich bei seinen Eltern für die falsche Anschuldigung duch den anonymen Brief entschuldige. Zu Beginn des Films – noch unter den Titeln des Vorspanns – wird der französische Sonnenkönig Ludwig der Vierzehnte in einer Kutsche oder Sänfte ins Schloß Versailles gefahren – er hat sich bei einem Ausflug leicht am Bein verletzt. Es ist der August des Jahres 1715. Der König hat starke Schmerzen und wird standesgemäß in seinem Bett gelagert. Am Anfang nimmt er noch von dieser Lagerstatt aus ein wenig am Hofleben teil, gibt Anweisungen oder zieht galant seinen Hut vor einer vorgestellten jungen Frau. Doch dann wird er immer schwächer: bekommt starke Schluckbeschwerdener, knappert nur noch an einem Kecks, trinkt mühsam ein wenig Wasser, allerding nur aus einem königlichen Kristallglas. Die herbeigerufenen Ärzte der Pariser Sorbonne sind ratlos: ein schwarzer Fleck am Fuß wird immer größer, schließlich ist fast das ganz Bein schwarz. Zu amputieren wagt keiner der gelehrten Medizin-Wissenschaftler. Auch das Elexir eines salbadernden Kurpfuschers aus Marseille bringt keine Besserung – im Gegenteil. Allmählich dämmert allen, auch dem König selbst, daß sein Ende naht. Er umarmt seinen 5-jährigen Urenkel Ludwig und bestimmt ihn zu seinem Nachfolger. Akten werden nochmals gesichtet: teils archiviert, teils verbrannt. Am 1.September stirbt Ludwig – so qual- wie würdevoll. Die Ärzte öffnen und untersuchen seinen Körper. “ Beim nächsten Mal“ so das Fazit des Leibarztes Dr. Fagon, „machen wir es besser“.

Zu Beginn des Films – noch unter den Titeln des Vorspanns – wird der französische Sonnenkönig Ludwig der Vierzehnte in einer Kutsche oder Sänfte ins Schloß Versailles gefahren – er hat sich bei einem Ausflug leicht am Bein verletzt. Es ist der August des Jahres 1715. Der König hat starke Schmerzen und wird standesgemäß in seinem Bett gelagert. Am Anfang nimmt er noch von dieser Lagerstatt aus ein wenig am Hofleben teil, gibt Anweisungen oder zieht galant seinen Hut vor einer vorgestellten jungen Frau. Doch dann wird er immer schwächer: bekommt starke Schluckbeschwerdener, knappert nur noch an einem Kecks, trinkt mühsam ein wenig Wasser, allerding nur aus einem königlichen Kristallglas. Die herbeigerufenen Ärzte der Pariser Sorbonne sind ratlos: ein schwarzer Fleck am Fuß wird immer größer, schließlich ist fast das ganz Bein schwarz. Zu amputieren wagt keiner der gelehrten Medizin-Wissenschaftler. Auch das Elexir eines salbadernden Kurpfuschers aus Marseille bringt keine Besserung – im Gegenteil. Allmählich dämmert allen, auch dem König selbst, daß sein Ende naht. Er umarmt seinen 5-jährigen Urenkel Ludwig und bestimmt ihn zu seinem Nachfolger. Akten werden nochmals gesichtet: teils archiviert, teils verbrannt. Am 1.September stirbt Ludwig – so qual- wie würdevoll. Die Ärzte öffnen und untersuchen seinen Körper. “ Beim nächsten Mal“ so das Fazit des Leibarztes Dr. Fagon, „machen wir es besser“. In einem mehrfachen Ghetto lebt Chiron: als Schwarzer, als jugendlicher Außenseiter, als einsamer Schwuler.

In einem mehrfachen Ghetto lebt Chiron: als Schwarzer, als jugendlicher Außenseiter, als einsamer Schwuler. Eine Klein-Stadt im US-Bundesstaat Montana, die nähere Umgebung: ein flaches, winterliches Land, in der Ferne die schneebedeckten Gipfel der Rocky Mountains. Vier Frauen stehen im Mittelpunkt dreier lose miteinander verknüpften Geschichten.

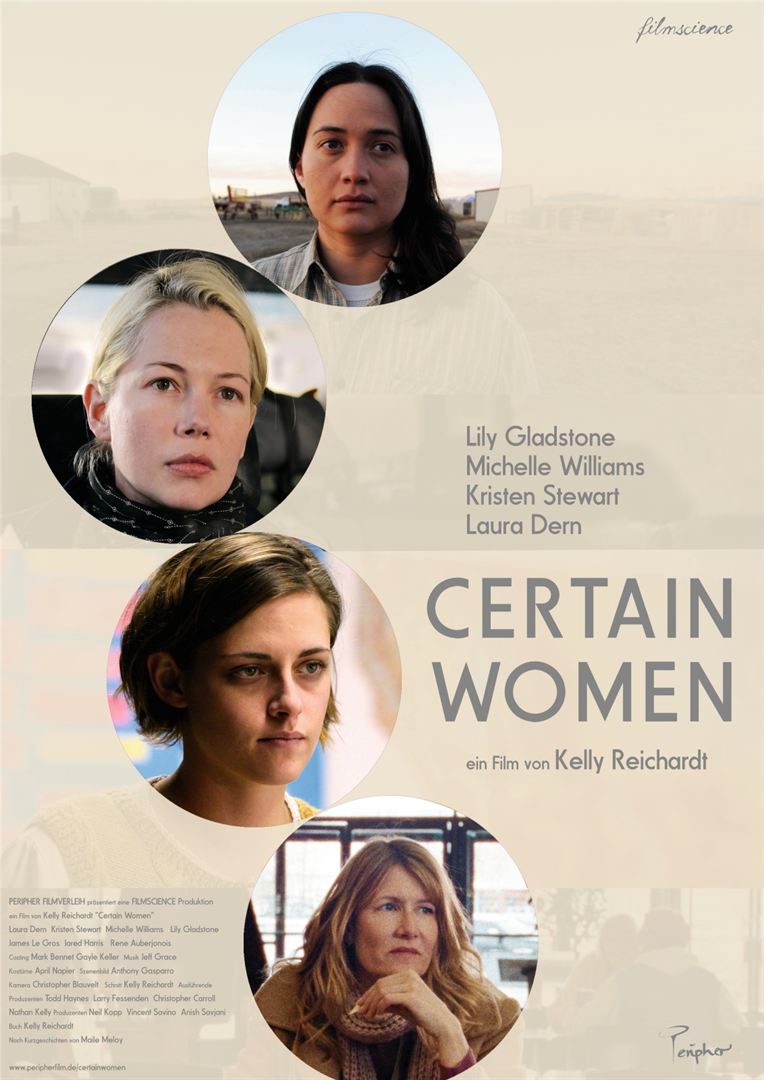

Eine Klein-Stadt im US-Bundesstaat Montana, die nähere Umgebung: ein flaches, winterliches Land, in der Ferne die schneebedeckten Gipfel der Rocky Mountains. Vier Frauen stehen im Mittelpunkt dreier lose miteinander verknüpften Geschichten.