Theater- und Filmnotizen Mai 2018

SEMELE – Oratorium von Georg Friedrich Händel in der Komischen Oper Berlin****

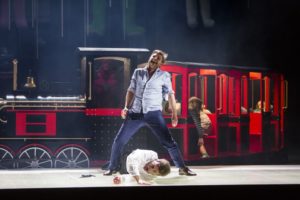

Die Ouvertüre beginnt in c-moll, entsprechend erzählt Regisseur Barrie Kosky die Liebesgeschichte der Thebanischen Prinzessin Semele und des Göttervaters Jupiter nicht als heiter-frivole Barock-Komödie, sondern als melancholisch-dramatische Gefühls-Tragödie, wenn auch mit halbwegs versöhnlichem Ausblick am Ende.

Georg Friedrich Händels Oratorium von 1744 spielt in der Inszenierung, der die ursprünglich vorgesehene Regisseurin abhanden kam und für die Barrie Kosky als Chef des Hauses einsprang, in einem düsteren, weitgehend zerstörten, ursprünglich wohl vornehmen Salon. Aus einem Haufen Asche taucht die verbrannte Semele auf und erinnert sich in – durch mächtige Donnerklänge gespaltenen – Gedanken-Splittern an ihre Geschichte: die Verweigerung der Hochzeit mit den Prinzen Athamas, der aber von ihrer Schwester Ino heiß begehrt wird, an die Liebes-Begegnung mit Jupiter und iher beiden tiefen Gefühle füreinander, die bis an die Grenzen der Existen reichen, an die raffinierte Intrige der eifersüchtigen Gemahlin Jupiters, Juno, die dann zu ihrem, Semeles bitteren Tod durch Verbrennen, aber auch zur Geburt ihres halbgöttlichen Kindes Dionysos führt. Ob Händel sein mit virtuosen Arien und hinreißenden Chören prachtvolles Oratorium wirklich so als düstere Parabel auf die unterschiedlichen Arten der Liebe komponiert hat wie es Koskys Inszenierung sieht, mag dahingestellt sein. Es gibt auch freundlichere Deutungen.

Aber die strenge und zugleich fantasievoll-konsequente Führung der Hauptpersonen, die groteske Zeichnung der Nebenfiguren, der sich sich oft gespentisch-einmischende, wirbelnde Chor sowie das teatralich-effektvolle Gesamt-Arrangement, machen diese „Semele“ zu packendem Musiktheater. Gesteigert durch großartige Sänger-Darsteller, die sich tänzerisch-locker wie in einem Musical bewegen können und zugleich der Musik strahlenden Glanz und emotionale Tiefe verleihen. Nicole Chevalier, in der Premiere noch indisponiert, verkörperte in der zweiten Vorstellung,(die ich besuchte) eine fulminant-berührende Semele, die das Publikum zu Beifallsstürmen hinriß. Ezgi Kutlu ist – mit flexiblem Mezzo – in violetter Seidenrobe ihre elegante Gegnerin Juno, Allan Clayton der liebende, aber letzlich machtlose Jupiter mit schönen tenoralen Tönen. Hübsche Nebenfiguren sind Nora Friedrich als sportliche Freundin der Juno, der Countertenor Eric Jurenas als (vielleicht zu) tölpelhafter Prinz und Nebenbuhler Athamas, der baßorgelnde junge Evan Hughes als barbrüstiger Schlaf-Gott. Etwas blaß bleibt Katarina Bradic als Semeles Schwester. Klangschön der in jeder Hinsicht bewegliche Chor, ebenso machtvoll wie sensibel das „historisch“ spielende Orchester unter dem umsichtigen Konrad Junghänel, dessen dirigierende Hände und graue Haarpracht, dank des hochgefahrenen Orchestergrabens, für das Publikum immer wirkungsvoll sichtbar bleibt. Starker Beifall.

Premiere: 12.Mai 2018, weitere Vorstellungen: 18. / 26.Mai // 3./ 15.Juni // 10.Juli 2018

HÄNDER-FESTSPIELE in HALLE 2018

1. Parnasso in festa

Eine Serenade, komponiert 1734 für eine königliche Hochzeit in London. In Bad Lauchstädt als deutsche Erstaufführung in italienischer Sprache durch die Lauten-Compagny Berlin unter Wolfgang Katschener aufgeführt. Die belgische Theater-Historikerin und Regisseurin präsentierte barock nachempfundenes Theater in prachtvoll-üppiger Ausstattung: als lebendige Theatergeschichte. Sänger gut, aber nicht herausragend, Katschner und sein Ensemble wie immer prachtvoll. Gefällige, etwas schulmeisterliche Neu-Entdeckung für Händel-Liebhaber und Festspiel-Freunde

(Premiere: 26.Mai 2018).

2. Berenice, Regina D´Egitto

Wenig bekannte italienische Oper, die 1737 in London uraufgeführt wurde. Im großen Haus der Oper Halle von Jochen Biganzoli als personeller Dauerlauf durch kleine Räume auf der sich ständigen drehenden Bühne vorgeführt, während schell-flimmernde Videos eine moderne Digital-Welt (durchaus kritisch)reflektieren. Kostüme am Beginn und am Ende im barocken Schnitt, dazwischen elegantes Design von heute. Die ägyptische Königin Berenice soll aus politischen Gründen einen Röm nahestehenden Prinzen heiraten, weigert sich zunächst wegen des Verlobten ihrer Schwester, in den sie selbst verliebt ist, Das Libretto arrangiert jedoch ein etwas ungläubiges Happy End, was der schönen Aufführung in Halle aber keinen Abbruch tut. Exzellent Romelia Lichtenstein in der Titelpartie (besonders reizvoll: Arie, in der sie am Rande des Orchestergrabens mit einem Oboisten virtuos duettiert), brillant die beiden Gast-Counterköniglichen -Tenöre Samuel Marino und Filippo Mineccia als Liebes-Obijekte der beiden königlichen Schwestern. Das Festspielorchester unter Jörg Halubek musizierte auf historischen Instrumenten schwung- und klangvoll – insgesamt eine herausragende Händel-Produktion innerhalb der diesjährigen Festspiele in Halle.

(Premiere: 25.Mai 2018)

Stark erweiterte Neufassung der Operette „Blaubart“ von Jaques Offenbach (UA:1866) in deutscher Sprache durch den Dirigenten Clemens Flick, den Dramaturgen Alexander Meier-Dörzenbach und den Regisseur Stefan Herheim.

Stark erweiterte Neufassung der Operette „Blaubart“ von Jaques Offenbach (UA:1866) in deutscher Sprache durch den Dirigenten Clemens Flick, den Dramaturgen Alexander Meier-Dörzenbach und den Regisseur Stefan Herheim. Ein Fremder (Tenor) versucht in einem diktatorischen Reich für ein freiheitliches Leben zu werben. Dafür wird er vom Herrscher (Bassbariton) zum Tode verurteilt. In der Nacht vor der Hinrichtung besucht ihn heimlich die Frau des Herrschers, Heliane (Sopran). Eine zarte Beziehung entsteht zwischen ihnen, als deren Höhepunkt Heliane sich dem Fremden nackt zeigt. Der unerwartet eintretende Herrscher stellt Heliane nun ebenfalls vor das Gericht. Um sie vermeintlich zu retten, bringt der Fremde sich im Gerichtssaal um. Doch das eindringende und dem Herrscher ergebene Volk verlangt, daß Heliane den toten Fremden mit ihrer Zauberkraft wieder erweckt. Obwohl sie selbst daran zweifelt, gelingt es: der Fremde erhebt sich von seiner Bahre. Doch der eifersüchtige Herrscher ersticht nun Heliane, aber auch sie kehrt wunderbarerweise ins Leben zurück und schreitet mit dem Fremden einem Happy End entgegen…

Ein Fremder (Tenor) versucht in einem diktatorischen Reich für ein freiheitliches Leben zu werben. Dafür wird er vom Herrscher (Bassbariton) zum Tode verurteilt. In der Nacht vor der Hinrichtung besucht ihn heimlich die Frau des Herrschers, Heliane (Sopran). Eine zarte Beziehung entsteht zwischen ihnen, als deren Höhepunkt Heliane sich dem Fremden nackt zeigt. Der unerwartet eintretende Herrscher stellt Heliane nun ebenfalls vor das Gericht. Um sie vermeintlich zu retten, bringt der Fremde sich im Gerichtssaal um. Doch das eindringende und dem Herrscher ergebene Volk verlangt, daß Heliane den toten Fremden mit ihrer Zauberkraft wieder erweckt. Obwohl sie selbst daran zweifelt, gelingt es: der Fremde erhebt sich von seiner Bahre. Doch der eifersüchtige Herrscher ersticht nun Heliane, aber auch sie kehrt wunderbarerweise ins Leben zurück und schreitet mit dem Fremden einem Happy End entgegen… Im Frühjahr 1918 wurde diie Oper „Die Gerechten“ des östereichischen Komponisten Franz Schreker in Frankfurt/Main uraufgeführt und wegen ihrer musikalischen Pracht und dem delikaten Thema mit großem Erfolg vielfach nachgespielt – bis zum Verbot durch die Nazis. Erst 1979 kam es zur Wiederentdeckung des vergessenen Werkes – wiederum in Frankfurt/Main. Schreker, der sein eigener Librettist war, erzählt darin die tragische Geschichte des häßlichen Adligen Salvago, der im 16.Jahrhundert vor der Stadt Genua auf einer Insel ein freizügiges Liebes-Paradies für die reiche Jugend der Stadt erschaffen hat. Fasziniert von seiner Häßlichkeit porträtiert ihn die kranke Malerin Carlotta, in die sich Salvago während der Sitzungen dann prompt verliebt. Doch Carlotta schenkt ihre Gunst seinem attraktiven Freund und Lebemann Tamare und so scheint eine Katastrophe vorgezeichnet…

Im Frühjahr 1918 wurde diie Oper „Die Gerechten“ des östereichischen Komponisten Franz Schreker in Frankfurt/Main uraufgeführt und wegen ihrer musikalischen Pracht und dem delikaten Thema mit großem Erfolg vielfach nachgespielt – bis zum Verbot durch die Nazis. Erst 1979 kam es zur Wiederentdeckung des vergessenen Werkes – wiederum in Frankfurt/Main. Schreker, der sein eigener Librettist war, erzählt darin die tragische Geschichte des häßlichen Adligen Salvago, der im 16.Jahrhundert vor der Stadt Genua auf einer Insel ein freizügiges Liebes-Paradies für die reiche Jugend der Stadt erschaffen hat. Fasziniert von seiner Häßlichkeit porträtiert ihn die kranke Malerin Carlotta, in die sich Salvago während der Sitzungen dann prompt verliebt. Doch Carlotta schenkt ihre Gunst seinem attraktiven Freund und Lebemann Tamare und so scheint eine Katastrophe vorgezeichnet… Vor einiger Zeit ließ der norwegische Regisseur Ole Anders Tandberg in der Deutschen Oper die „Lady Macbeth“ von Sckostakowitsch ihre Untaten in einer Fischfabrik verüben, jetzt entpuppt sich in seiner Neuinszenierung von Georges Bizets „Carmen“ die berühmte Spanierin als Mitglied einer modernen Maffia-Bande, die mit menschlichen Organen schlimmen Handel treibt. Dementsprechend legt Carmen keine (Spiel-)Karten, sondern sortiert Nieren. Die riesige Dehbühne zeigt mal eine steil ansteigenden Arena-Tribüne, die auch als Tabakfabrik oder Kneipe dienen kann, mal eine dahinter befindliche, hohe Latten-Wand, an der die herumlungernden Soldaten bis zum Umfallen onanieren, um dann abgeschleppt und ausgeschlachtet zu werden. Auch Escamillo, der schmerbäuchige Torero im weiß-goldenen Glitzer-Dress, liebt es fleischlich: schneidet dem toten Stier die Hoden ab und überreicht sie zum Zweck der Anbahnung der freundlich nickenden Carmen als galante Aufmerksamkeit. Natürlich endet der verbrecherische Maffia-Handel in der Katastrophe: der mutterfixierte und von Carmen verlassene Don José ersticht im Eifersuchts-Rausch die coole Geliebte, reißt ihr das Herz aus der Brust und streckt das blutige Teil mit erhobenem Arm dem Publikum entgegen: Black out!

Vor einiger Zeit ließ der norwegische Regisseur Ole Anders Tandberg in der Deutschen Oper die „Lady Macbeth“ von Sckostakowitsch ihre Untaten in einer Fischfabrik verüben, jetzt entpuppt sich in seiner Neuinszenierung von Georges Bizets „Carmen“ die berühmte Spanierin als Mitglied einer modernen Maffia-Bande, die mit menschlichen Organen schlimmen Handel treibt. Dementsprechend legt Carmen keine (Spiel-)Karten, sondern sortiert Nieren. Die riesige Dehbühne zeigt mal eine steil ansteigenden Arena-Tribüne, die auch als Tabakfabrik oder Kneipe dienen kann, mal eine dahinter befindliche, hohe Latten-Wand, an der die herumlungernden Soldaten bis zum Umfallen onanieren, um dann abgeschleppt und ausgeschlachtet zu werden. Auch Escamillo, der schmerbäuchige Torero im weiß-goldenen Glitzer-Dress, liebt es fleischlich: schneidet dem toten Stier die Hoden ab und überreicht sie zum Zweck der Anbahnung der freundlich nickenden Carmen als galante Aufmerksamkeit. Natürlich endet der verbrecherische Maffia-Handel in der Katastrophe: der mutterfixierte und von Carmen verlassene Don José ersticht im Eifersuchts-Rausch die coole Geliebte, reißt ihr das Herz aus der Brust und streckt das blutige Teil mit erhobenem Arm dem Publikum entgegen: Black out!  Eine schöne Ausgrabung: die Operette „Märchen im Grand-Hotel“ von Paul Abraham, die nachdem der Komponist Berlin 1933 verlassen mußte, im Jahr darauf ihre Uraufführung in Wien erlebte – ohne größeren Erfolg, da auch schon vor dem „Anschluß“ Östereichs eine antijüdische Stimmung sich dortausgebreitet hatte. Abraham floh später über Frankreich und Kuba nach New York, verbrachte die letzten Jahre seines Lebens allerdings überwiegend in psychiatrischen Kliniken.

Eine schöne Ausgrabung: die Operette „Märchen im Grand-Hotel“ von Paul Abraham, die nachdem der Komponist Berlin 1933 verlassen mußte, im Jahr darauf ihre Uraufführung in Wien erlebte – ohne größeren Erfolg, da auch schon vor dem „Anschluß“ Östereichs eine antijüdische Stimmung sich dortausgebreitet hatte. Abraham floh später über Frankreich und Kuba nach New York, verbrachte die letzten Jahre seines Lebens allerdings überwiegend in psychiatrischen Kliniken. Der Zuschauerraum in der frisch renovierten Staatsoper glänzt in Weiß-Rot-Gold. Die Bühne dagegen (einschließlich Proszenium und Orchestergraben) ist eine riesige, dunkle Höhle, voll bestückt mit winzigen, funkelnden Sternen. Im Hintergrund ein roter Theatervorhang, dahinter eine Leinwand, auf der zu Beginn der Dirigent als Video-Biild den Auftrittsapplaus des Publikums entgegennimmt, und danach sich allerlei überblendende, halb abstrakte Schwarz-Weiß-Zeichnungen abwechseln. Putzige Tiere hüpfen herein: eine große weiße Katze (mit Mäusen auf der Zunge), ein Huhn, ein Bär, ein winziger Frosch. Hänsel und Gretel, die sich singend und tanzend dazugesellen, gleichen lustigen Comic-Figuren: tragen den ganzen Abend über riesige, helle Schwellköpfe mit großen, beweglichen Kuller-Augen. Auch ihre dazwischen fahrende, zeternde Mutter Gertrud, die den Milchtopf aus Pappe umstößt und die Kinder in den Wald zum Beerensuchen jagt, gleicht einer grotesken Figur: mit kalkweiß geschminktem Gesicht, rotem Dutt und gleichfarbiger Riesen-Krinoline.

Der Zuschauerraum in der frisch renovierten Staatsoper glänzt in Weiß-Rot-Gold. Die Bühne dagegen (einschließlich Proszenium und Orchestergraben) ist eine riesige, dunkle Höhle, voll bestückt mit winzigen, funkelnden Sternen. Im Hintergrund ein roter Theatervorhang, dahinter eine Leinwand, auf der zu Beginn der Dirigent als Video-Biild den Auftrittsapplaus des Publikums entgegennimmt, und danach sich allerlei überblendende, halb abstrakte Schwarz-Weiß-Zeichnungen abwechseln. Putzige Tiere hüpfen herein: eine große weiße Katze (mit Mäusen auf der Zunge), ein Huhn, ein Bär, ein winziger Frosch. Hänsel und Gretel, die sich singend und tanzend dazugesellen, gleichen lustigen Comic-Figuren: tragen den ganzen Abend über riesige, helle Schwellköpfe mit großen, beweglichen Kuller-Augen. Auch ihre dazwischen fahrende, zeternde Mutter Gertrud, die den Milchtopf aus Pappe umstößt und die Kinder in den Wald zum Beerensuchen jagt, gleicht einer grotesken Figur: mit kalkweiß geschminktem Gesicht, rotem Dutt und gleichfarbiger Riesen-Krinoline. Ein Junge im grünen Kapuzen-Pulli rollert über die Bühne. Dann öffnet er eine große Schranktüre, darin versteckt findet er eine Geige. Er spielt darauf die ersten Töne: gleichsam ein „Fiddler on the Roof“. Unterbrochen von starkem Klopfen öffnet der Junge die Türe nocheinmal: jetzt erscheint unter fröhlichem Kichern Tevje, der Milchmann, mit Schläfenlocken und Hut. Er könnte der Ur-Ur-Großvater des Jungen sein, und er erzählt ihm von seinem Leben, seiner Familie und dem kleinen Stedl Anatevka im zaristischen Russland. Schon purzeln Tevjes Frau Golde, seine fünf Töchter, die Nachbarn und weitere Bewohner des kleinen Orts aus einen hochgetürmten Berg alter Schränke und Komoden, die Bühnenbilder Rufus Diwiszus auf die kreiselnden Drehbühne als fast surreale Skulptur gestellt hat . Tevje, arm wie eine Synagogenmaus, und immer hadernd mit seinem Gott („einerseits-andrerseits“) hält fest an Glauben und Tradition – gleichsam als Überlebens-Strategie. Doch die drei älteren Töchter sehen das ganz anders. Sie wollen nichts von Ehemännern wissen, die Vater und Mutter oder die geschwätzige Heiratsvermittlerin Jente für sie ausgesucht haben, von dieser Tradition halten sie wenig und wählen statt des reichen Fleischers, den armen Schneider oder den kommunistischen Studenten aus Kiew – denn Trditionen müssen sich auch ändern, um zu überleben. Wie Tevje dann auch im Gespräch mit seinem Gott einsieht. Nur als die dritte Tochter sich einem nichtjüdischen Russen verlobt, bricht Tevje jeden Kontakt mit ihr ab – hält an seiner jiddischen Tradition fest.

Ein Junge im grünen Kapuzen-Pulli rollert über die Bühne. Dann öffnet er eine große Schranktüre, darin versteckt findet er eine Geige. Er spielt darauf die ersten Töne: gleichsam ein „Fiddler on the Roof“. Unterbrochen von starkem Klopfen öffnet der Junge die Türe nocheinmal: jetzt erscheint unter fröhlichem Kichern Tevje, der Milchmann, mit Schläfenlocken und Hut. Er könnte der Ur-Ur-Großvater des Jungen sein, und er erzählt ihm von seinem Leben, seiner Familie und dem kleinen Stedl Anatevka im zaristischen Russland. Schon purzeln Tevjes Frau Golde, seine fünf Töchter, die Nachbarn und weitere Bewohner des kleinen Orts aus einen hochgetürmten Berg alter Schränke und Komoden, die Bühnenbilder Rufus Diwiszus auf die kreiselnden Drehbühne als fast surreale Skulptur gestellt hat . Tevje, arm wie eine Synagogenmaus, und immer hadernd mit seinem Gott („einerseits-andrerseits“) hält fest an Glauben und Tradition – gleichsam als Überlebens-Strategie. Doch die drei älteren Töchter sehen das ganz anders. Sie wollen nichts von Ehemännern wissen, die Vater und Mutter oder die geschwätzige Heiratsvermittlerin Jente für sie ausgesucht haben, von dieser Tradition halten sie wenig und wählen statt des reichen Fleischers, den armen Schneider oder den kommunistischen Studenten aus Kiew – denn Trditionen müssen sich auch ändern, um zu überleben. Wie Tevje dann auch im Gespräch mit seinem Gott einsieht. Nur als die dritte Tochter sich einem nichtjüdischen Russen verlobt, bricht Tevje jeden Kontakt mit ihr ab – hält an seiner jiddischen Tradition fest. Mit dem Musikdrama „Der Prophet“ beendet die Deutsche Oper Berlin einen über mehrere Spielzeiten verteilten Zyklus von vier Opern des legendären Komponisten Giacomo Meyerbeer, dem Hauptvertreter der französischen „Grande Opera“ im 19.Jahrhunderts. Werke, die auf Grund ihres Aufwandes nur selten im Repertoire auftauchen und deren musikalische Gestaltung lange Zeit für zweitrangig angesehen wurden, (Ausnahmen wie die umjubelte, popig-elegante Inszenierung der „Hugenotten“ von 1987 an der Deutsche Oper scheinen diese Vorbehalte nur zu bestätigen.) Auch die innerhalb des neuen Zyklus präsentierten Aufführungen überzeugen nur partiell und lassen manche Fragen offen.

Mit dem Musikdrama „Der Prophet“ beendet die Deutsche Oper Berlin einen über mehrere Spielzeiten verteilten Zyklus von vier Opern des legendären Komponisten Giacomo Meyerbeer, dem Hauptvertreter der französischen „Grande Opera“ im 19.Jahrhunderts. Werke, die auf Grund ihres Aufwandes nur selten im Repertoire auftauchen und deren musikalische Gestaltung lange Zeit für zweitrangig angesehen wurden, (Ausnahmen wie die umjubelte, popig-elegante Inszenierung der „Hugenotten“ von 1987 an der Deutsche Oper scheinen diese Vorbehalte nur zu bestätigen.) Auch die innerhalb des neuen Zyklus präsentierten Aufführungen überzeugen nur partiell und lassen manche Fragen offen.